Es ist 8:34 Uhr in Lissabon. Meine Freundin und ich sitzen beim Frühstück im Hotelrestaurant. Frischer Orangensaft, dampfender Kaffee, Pastel de Nata – das Leben könnte nicht schöner sein. Dachte ich.

Links von uns: Astrid und Horst aus dem Schwabenland. Rechts: zwei rotgesichtige Briten, die aussehen, als hätten sie versucht, sich direkt neben der Sonne zu bräunen. Alle vier betreten das Frühstücksbuffet nicht etwa mit knurrenden Mägen oder leuchtenden Augen – sondern mit starren Blicken auf ihre Handys. Das Buffet interessiert sie kaum. Auch einander nicht.

Zwischendurch wechseln sie ein paar Worte, aber das wirkt so gezwungen wie der Versuch, einen IKEA-Schrank ohne Anleitung aufzubauen. Man spürt: Eigentlich wollen sie einfach nur in Ruhe auf Social Media Katzenvideos schauen. Ich kann förmlich hören, wie Astrid innerlich stöhnt, wenn Horst sie fragt, ob sie noch einen Kaffee will. „Warum sprichst du mit mir, Horst? Ich bin gerade auf Instagram!“

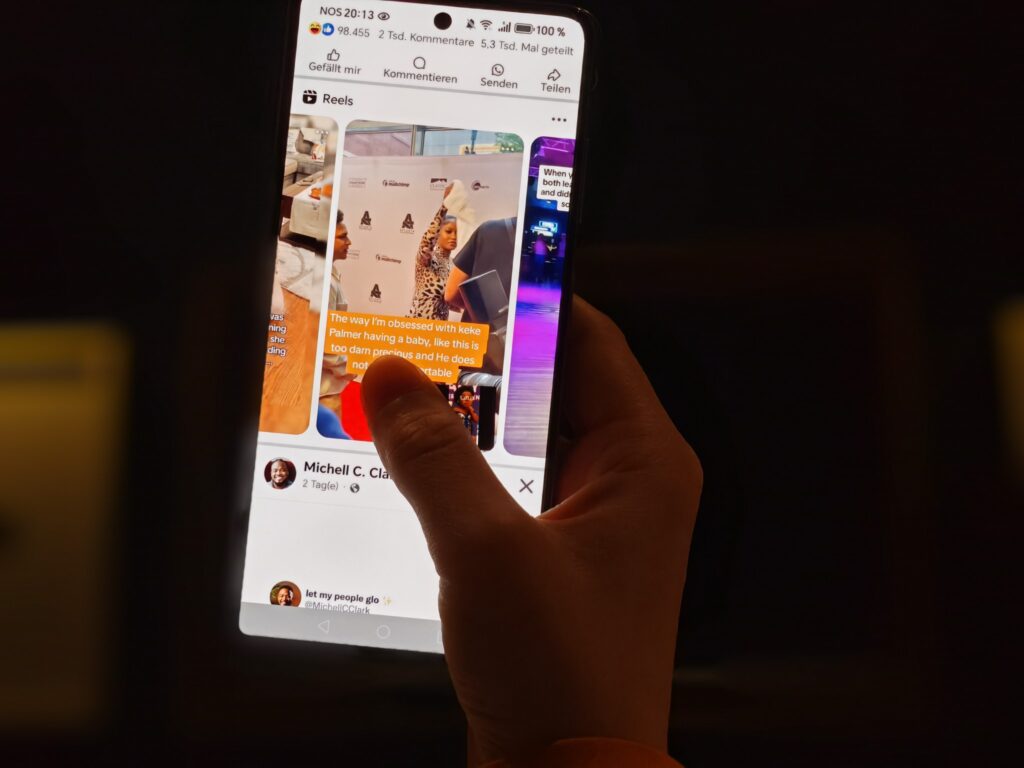

Ich schaue mich um. 15 Tische, 30 Gäste. Und jedes einzelne Frühstück wird begleitet von einer digitalen Dreifaltigkeit: Handy in der linken Hand, Gabel in der rechten, Augen aufs Display gerichtet. Nur meine Freundin und ich sind „offline“. Kein Handy. Kein TikTok. Keine Selfies. Dafür echter Augenkontakt – wie in alten Filmen oder in Museen mit antiken Vasen. Wir sind Exoten. Vielleicht sogar Museumsstücke.

Später am Abend dann das Kontrastprogramm im schicken Restaurant im Altstadtviertel: sechs Amerikanerinnen mittleren Alters, voller Energie, Lebensfreude – und Filtersucht. Sie sitzen mit uns auf derselben Terrasse, aber eigentlich nicht wirklich. Ihre Körper sind da, ihre Gedanken in der iCloud. Sie lachen und schicken Selfies in die Heimat. Wahrscheinlich wird gerade jemand in Ohio benachrichtigt: „Look, Susan in Portugal again!“

Dabei merken sie nicht, dass der junge, charmante Kellner João heißt. Und dass sein Großvater ebenfalls João heißt. Ein Familiendrama? Nein. Aber eben echtes Leben. Während ich mich mit João unterhalte, erfahre ich von seinem Opa, seinem Lieblingswein und seiner Katze „Bacalhau“. Die Amerikanerinnen merken davon nichts. Sie sehen nur: ihr Spiegelbild in der Selfie-Kamera – mit einem Glas Vinho Verde im Vordergrund und der Fassade einer Kirche im Hintergrund.

Das scheint der neue Reisestil zu sein: „Ich war nicht wirklich da, aber ich habe 2500 Fotos, die beweisen, dass ich dort nicht hingeschaut habe.“

In der Straßenbahn dasselbe Bild: Menschen, die mit Instagram-Videos in ihren Händen und Kopfhörern durch eine der schönsten Städte Europas gleiten, als ob ihnen ein Leben ohne digitaler Unterhaltung nicht zumutbar sei. In Parks starren Jogger auf Fitness-Apps statt auf alte Bäume. Paare sitzen nebeneinander und wischen auf Bildschirmen, während ihre Beziehung wahrscheinlich langsam in den digitalen Winterschlaf fällt.

Ich frage mich: Warum reisen wir noch, wenn wir vor Ort so abwesend sind? Warum frühstücken wir zu zweit, wenn wir uns nicht mal anschauen? Wann wurde das Smartphone zum dritten Teilnehmer einer Reise?

Teil 2: WLAN statt Weitsicht – oder: Wie wir langsam zu digitalen Zombies werden

Am nächsten Tag spazieren wir durch die Altstadt Alfama. Enge Gassen, Azulejos an den Wänden, ein Gitarrist spielt melancholischen Fado unter einem Orangenbaum. Ich bleibe stehen, höre zu, nehme den Moment in mich auf. Neben mir bleibt ein junger Mann stehen, hebt sein Handy, macht ein Video von zehn Sekunden – ohne den Gitarristen anzuschauen – und geht weiter.

Ich frage mich: Was wird er zu Hause sagen, wenn er das Video anschaut? „Da war ein Musiker in Lissabon, der klang ganz okay, aber ich weiß es nicht genau – ich war gerade mit dem Kopf bei TikTok.“

Dann sehe ich ein älteres Paar, das sich an den Händen hält. Ohne Handy. Ohne Eile. Ohne Selfie-Stick. Ich will ihnen danken. Für ihre stille Rebellion gegen den digitalen Tsunami. Ich überlege, sie heimlich zu fotografieren – aber dann denke ich mir: Nein. Genau das ist ja der Punkt.

Ich frage mich: Wann ist der Moment selbst nicht mehr genug?

Früher hat man sich Fotos angeschaut, um sich an Momente zu erinnern. Heute macht man Fotos, um zu beweisen, dass man sie überhaupt erlebt hat. Und dabei – das ist die große Ironie – erlebt man sie gar nicht mehr.

Ich beginne zu begreifen, was mir in Lissabon fehlt: die Präsenz. Das bewusste Hiersein. Das Miteinander. Und ja, ich weiß, das klingt ein bisschen nach Yoga-Lehrerin mit Batik-Shirt – oder nach kiffenden Hippies aber es ist trotzdem wahr.

Wir sind dauerverfügbar, aber selten wirklich da. Wir haben 5G, aber kaum noch Verbindung zu den Menschen, die uns gegenüber sitzen. Wir führen WhatsApp-Gespräche mit Emojis, während echte Gespräche mit Mimik und Zwischentönen zu anstrengend erscheinen. Und Gott bewahre, jemand ruft an – ein echtes Telefonat? Wie mittelalterlich!

Ich frage mich: Werden wir irgendwann wieder lernen, nebeneinander zu sitzen und uns einfach anzuschauen? Oder brauchen wir dann eine App dafür?

Vielleicht ist das alles einfach der Lauf der Dinge. Vielleicht ist jede Generation schockiert über die nächste. Vielleicht saßen früher schon zwei Römer in einer Taverne und sagten: „Diese jungen Leute mit ihren ……!“

Aber ich bin trotzdem besorgt. Weil ich glaube, dass wir etwas Kostbares verlieren: die Kunst des Zusammenseins. Das echte Zuhören. Das spontane Lachen, das nicht mitgefilmt wird. Die Gespräche, die sich in keine Cloud hochladen lassen, weil sie genau deshalb wertvoll sind.

Fazit: Ich bin in Lissabon. Wirklich.

Und ja, ich nehme Fotos mit meinen Handy auf. Aber nicht ständig. Nicht während des Essens. Nicht mitten im Gespräch. Sondern dann, wenn es passt – und ich danach wieder zurück ins Leben kann.

Vielleicht braucht es gar keine großen Lösungen. Vielleicht reicht es, wenn wir uns ab und zu daran erinnern: Das echte Leben spielt sich nicht im Display ab. Es spielt sich zwischen Menschen ab. In Cafés. In Gesprächen. In stillen Blicken.

Ich wünsche mir, dass wir wieder lernen, im Moment zu sein. Und einander zuzuhören – ganz ohne WLAN.

Bis dahin bleibe ich:

ein leicht überforderter Analog-Mensch in einer digitalen Welt –

mit Pastel de Nata in der Hand und Hoffnung im Herzen.

Herzliche Grüße

Euer Benny